Seelöwen mit Pinguinpelz: Tätigkeiten Deutscher Hilfskreuzer in der Antarktis während des Zweiten Weltkriegs

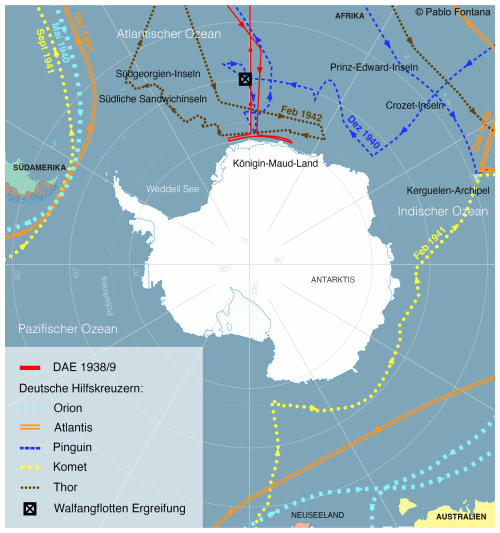

Die einzigen kriegerischen Handlungen während des Zweiten Weltkriegs in der Antarktis fanden aufgrund des Einsatzes von Hilfskreuzern der deutschen Kriegsmarine statt. Dabei handelte es sich um bewaffnete Handelsschiffe, die unter der Flagge anderer Nationen operierten, um alliierten Patrouillen zu entkommen. Ihr Ziel war es, feindliche Schiffe, vorwiegend Handels- und Frachtschiffe, zu versenken oder zu kapern. In der Antarktis waren sie für eine der größten Kaperaktionen des Konflikts verantwortlich, was zu den einzigen direkten Kriegshandlungen zwischen zwei Nationen auf diesem Kontinent führte. Nach der Darstellung deutscher Interessen an der Antarktis in der Vorkriegszeit folgt eine detaillierte Beschreibung der Aktivitäten dieser Schiffe, gefolgt von einer Analyse geopolitischer Folgen für andere Nationen.

During World War II, the only acts of warfare in Antarctica took place due to the operations of the German Navy's auxiliary cruisers. These were armed merchant ships disguised as vessels of other nations to avoid detection by Allied patrols. Their mission was to sink or capture enemy ships, mostly merchant or cargo vessels. In Antarctica, they were responsible for the largest naval capture operation of the entire conflict, which led to the only war engagement between two nations on this continent. After outlining Germany's Antarctic interests in the pre-war period, the actions of these ships are described, followed by an analysis of the geopolitical consequences for other nations.

- Article

(11874 KB) - Full-text XML

- BibTeX

- EndNote

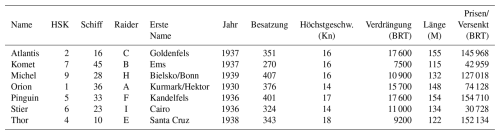

Als Folge der Unterzeichnung des Antarktis-Vertrages im Jahr 1959 gilt die Antarktis heute als ein Kontinent des Friedens, der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit und des Umweltschutzes. Kurz zuvor waren ihre Gewässer noch Schauplatz von Kriegshandlungen, da während des Zweiten Weltkrieges verschiedene deutsche Schiffe Kampfmissionen in der Antarktis durchführten. Es handelte sich dabei nicht um Kriegsschiffe im klassischen Sinne, sondern um Handelsschiffe, die von der deutschen Marine bewaffnet und umgerüstet wurden, um die alliierten Seefahrtswege zu unterbrechen. Sie erhielten unterschiedliche Bezeichnungen – die Alliierten nannten sie „Raider“, gefolgt von einem Buchstaben, während die Deutschen sie „Hilfskreuzer“ oder genauer „Handelsstörkreuzer“ nannten, üblicherweise abgekürzt mit „HSK“ und einer Nummer, die dem Schiff zugewiesen wurde, sowie einem weiteren gewählten Namen, und in einigen Dokumenten benutzen sie das Wort „Schiff“ und eine Nummer (Tabelle 1). Im Großen und Ganzen bestand die üblicherweise verwendete Bewaffnung aus sechs 150 mm-Geschützen, einer 75 oder 60 mm-Kanone, zwei bis vier Flugabwehrkanonen vom Kaliber 37 und 20 mm, ein oder zwei Bordflugzeugen (Arado Ar 196 A-1, Ar 231 oder Heinkel He 114 B), zwei bis sechs Torpedorohren sowie in der Regel Seeminen. Diese „Wölfe im Schafspelz“ wurden berühmt für die Vielfalt der „Verkleidungen“, die sie auf ihren Weltreisen annahmen, um sich als neutrale oder sogar alliierte Schiffe zu tarnen, um feindlichen Kontrollen zu entgehen. Diese für lange Reisen ausgestatteten Schiffe landeten auf den subantarktischen Inseln und nutzten diese als Stützpunkte für Nachschub sowie für Reparaturarbeiten. Ihr Einsatz in diesen Gewässern führte nicht nur zu einer der größten Kaperaktionen von Schiffen während des gesamten Konflikts, sondern hatte auch direkten Einfluss auf die Kontrolle über antarktische Gewässer aufgrund ihrer strategischen Lage als Verbindungsweg zwischen den verschiedenen Ozeanen.

Die deutsche Präsenz in der Antarktis begann mit der Expedition von Eduard Dallmann (1874) und intensivierte sich während der sogenannten „Heroic Age“ (1895–1920) mit Erich von Drygalski (Gauss-Expedition 1901–1903) sowie Wilhelm Filchner (Zweite Deutsche Antarktisexpedition 1911–1912) und dem Walfang (Lüdecke, 2015). Trotzdem wurden Expeditionen nach dem Ersten Weltkrieg eingestellt. Erst mit der Gründung des Dritten Reichs kehrte Deutschland in die Antarktis zurück, stark motiviert durch die strategische Bedeutung von Walöl für seine Wirtschaft. Mit dem Versailler Friedensvertrag von 1919 verlor Deutschland seine Kolonien und damit seine Hauptquellen für tierische und pflanzliche Fette, sodass Deutschland stark von norwegischen und britischen Unternehmen abhängig wurde, um seinen Bedarf an Walöl zu decken. Anfang der 1930er Jahre war Deutschland der größte Abnehmer dieses Produkts. Unter der nationalsozialistischen Herrschaft wurde versucht, eine wirtschaftliche Autarkie zu erreichen, und die Selbstversorgung mit Walöl wurde prioritär verfolgt. In diesem Zusammenhang wurde die Gründung einer eigenen Walfangflotte geplant. Im September 1936 stach die erste deutsche Walfangexpedition von Hamburg aus in die Antarktis, und es gelang ihr, 30 % des Margarinebedarfs und 8 % des Fettbedarfs im Land zu decken (Sarholz, 1993). Im darauffolgenden Jahr verfügte die deutsche Walfangflotte bereits über sieben Mutterschiffe. Bis 1938 war die deutsche „Hamburger Walfang-Kontor GmbH“ Betreiberin der Flotte und Deutschland rückte in Bezug auf die Anzahl von Schiffen auf den dritten Platz weltweit vor. In der Saison 1938/1939, der letzten vor Kriegsbeginn, waren deutsche Schiffe für 12 % der gefangenen Wale in der Antarktis verantwortlich (Winterhoff, 1974, S. 83).

Obwohl die deutsche Walfangflotte auf die erfahrenen norwegischen Besatzungen angewiesen war und die Norweger die deutsche Technologie für die Verarbeitung von Walprodukten benötigten, wurden die Interessen im Walfang angesichts der Kriegsgefahr an die Kriegsallianzen angepasst. Die Norweger stellten sich auf die Seite der Briten, während die Deutschen mit den Japanern zusammenarbeiteten (Stunz, 2008, S. 47). Aus Perspektive des nationalsozialistischen Deutschlands erhöhte dieses die Notwendigkeit, ein eigenes antarktisches Gebiet zu sichern, das Walfang ohne Lizenzgebühren ermöglichte. Aus diesem Grund, wurde eine Antarkstisexpedition geplant (Lüdecke, 2003, S. 77; Lüdecke, 2015, S. 121–122). Deutschland verfolgte zudem geostrategische Motive, beim Versuch, sich eine antarktische Region anzueignen. Der Verlust der Kolonien während des Ersten Weltkriegs bedeutete auch das Fehlen eigener Häfen im Atlantischen, Indischen und Pazifischen Ozean. Mit dem herannahenden Weltkrieg wurde die Notwendigkeit von Stützpunkten auf der Südhalbkugel, insbesondere im Atlantik, als offensichtlich angesehen. Die subantarktischen Inseln boten sich als eventuelle Versorgungspunkte an, um die Suez- und Panamakanäle zu umgehen, die potenzielle Feinde kontrollierten.

In diesem geopolitischen Kontext verschickte die norwegische Regierung im Februar und März 1938 Einladungen an verschiedene Länder, die in der Antarktis aktiv waren, darunter auch Deutschland, zur Teilnahme an einer Internationalen Polar-Konferenz und Ausstellung, die 1940 in Bergen stattfinden sollte. Dies veranlasste einige eingeladenen Länder, mit neuem Fokus Dokumentationen über ihre antarktische Vergangenheit zusammenzustellen und neue Expeditionen zu organisieren.

Im Mai 1938 wurde ein konkreter Plan öffentlich, ein Territorium in der Antarktis zu beanspruchen. Hermann Göring, Reichsmarschall der Luftwaffe und Beauftragter für den Vierjahresplan, stellte ein Projekt für eine Expedition vor, die ein antarktisches Gebiet erforschen und abgrenzen sollte, um den Anspruch zu untermauern (Ritscher, 1942, S. IX): die Deutsche Antarktische Expedition 1938/1939. Im August 1938 trafen sich in Berlin die Organisatoren der Expedition: der Marinegeneralstab, die Lufthansa und die Ministerien für Auswärtige Angelegenheiten, Reichsluftfahrten, Wirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft. Es wurde beschlossen, das Katapultschiff Schwabenland des Norddeutschen Lloyd zu verwenden, das als Versorgungspunkt und Startplattform für Lufthansa-Flüge zwischen Südamerika und Europa diente (Zuerl, 1936, S. 1–5). Das Schiff wurde mit zwei Dornier 10 T Wal Wasserflugzeugen ausgestattet, die mit Fotogrammmetriekameras und Eiskufen für eine eventuelle Aussenlandung ausgerüstet waren (Ritscher, 1942, S. 231), und es wurde eine Öffnung im Heck geschaffen, um mit Hakenkreuzen geprägte Abwurfpfeile abwerfen zu können.

Am 17. Dezember 1938 brach die Schwabenland unter der Leitung von Alfred Ritscher in Richtung Königin-Maud-Land auf, wo in der Vergangenheit laut dem Deutschen Walfanginstitut die besten Fangquoten erreicht wurden. Trotz Vorsichtsmaßnahmen der deutschen Regierung, die nahezu keine journalistische Berichterstattung zuließ, kam die Information von der Expedition nach Norwegen (Lüdecke, 2015, S. 121–122) und führte dies zu einer Reaktion des norwegischen Königs Haakon, der am 14. Januar 1939 eine Proklamation erließ, in der er das Königin-Maud-Land unter norwegische Souveränität stellte (Brekke, 1993). Während die Briten und Australier den Anspruch Norwegens schnell anerkannten, wies die deutsche Regierung diesen in zwei Noten vom 23. Januar und 12. Februar 1939 zurück.

Trotz des norwegischen Territorialanspruchs setzten die Deutschen ihre Expedition in das Gebiet fort, ohne ihre Pläne zu ändern. Am 20. Januar 1939 erreichte die Schwabenland die Küste des Königin-Maud-Landes, und ihre Flugzeuge begannen mit aerofotografischen Aufnahmen und dem Abwurf von Markierungsspeeren, wobei sie verschiedene hohe Berggipfel im Landesinneren erkundeten. Am 5. Februar wurden die Erkundungsarbeiten abgeschlossen, und die Rückreise begann. Von den 350 000 km2, die fotografiert wurden, konnten mehr als die Hälfte kartiert werden (Brunk, 1986). Etwa dreißig topographische Merkmale wurden nach den Nachnamen der Expeditionsmitglieder benannt, und es wurden auch die Namen bedeutender deutscher Geographen und Entdecker verwendet (Herrmann, 1941). Ein Gebiet mit einer Fläche von 600 000 km2 wurde zu Ehren des Expeditionsschiffes „Neu-Schwabenland“ genannt.

Auf der Rückreise begann Ritscher mit den Vorbereitungen für die nächste Expedition, welche die Errichtung einer dauerhaften Station und die Erforschung des Pazifiksektors zwischen dem 80. und 130. Längengrad West zum Ziel haben sollte – ein Gebiet, das noch von keinem Staat beansprucht worden war (Lüdecke 2003, S. 86–89). Die Expedition sollte am 25. Oktober 1939 starten und fünf Monate dauern. Geplant war, dass sich die Expeditionsschiffe in der Nähe der Deception-Insel aufhalten und die Eisbarriere nach Westen ungefähr zwischen dem 58. und 60. südlichen Breitengrad umrunden sollten, um ein Transportflugzeug des Typs Ju-52 sowie einen kleinen Fi-156 Storch auszuladen und eine dauerhafte Station am Fuße eines Berges zu errichten (Lüdecke 2015, S. 136–137). Auf der Rückreise war eine Landung auf den Südgeorgien Inseln geplant. Der Ausbruch des Krieges am 1. September zwang jedoch zur Absage der Pläne. Der amerikanische Polarforscher Konteradmiral Richard Byrd, der die Vorbereitungen der deutschen Expedition beobachtet hatte, informierte seine Regierung, die im Januar 1939 den Antarktisdienst mit Byrd als erstem Leiter gegründet hatte. Am Ende desselben Jahres unternahm Byrd mit voller Unterstützung der US-Regierung seine dritte Antarktisexpedition, die „United States Antarctic Service Expedition“. Präsident Roosevelt befahl ihm, heimlich Souveränitätsansprüche aus Flugzeugen abzuwerfen und weitere in Behältnissen zu hinterlegen (NARA, 1948, S. 24).

Mitte 1940 begann Ritscher erneut, angespornt durch die schnellen und entschiedenen Siege Deutschlands in Europa, eine zweite Expedition für den Sommer 1940/1941 zu planen, mit dem Ziel, eine dauerhafte Station in der Schirmacher-Oase und eine weitere am Fuße der Wohlthat-Massivs zu errichten, beide mit geplanter Überwinterung (Lüdecke, 2003, S. 75–100). Inzwischen hatte Deutschland Norwegen und andere Länder besetzt. Dieses von Norwegen beanspruchte antarktische Gebiet sollte klar markiert und entschieden unter deutsche Souveränität gestellt werden, doch die Fortsetzung des Krieges vereitelte seine Pläne. Dennoch würde Deutschland in diesem Sommer in der Antarktis präsent sein, nicht jedoch im Rahmen einer wissenschaftlichen Expedition, sondern mit seiner Kriegsmarine.

Obwohl die Präsenz deutscher Hilfskreuzer in der Antarktis im Jahr 1940 begann, hatte der deutsche Frachter Erlangen die subantarktischen Inseln unerwartet und unter besonderen Umständen besucht. Unter dem Kommando von Kapitän Alfred Grams lief dieser Dampfer am 26. August 1939 aus dem neuseeländischen Hafen Dunedin mit dem Plan aus, einer ganz normalen Handelsroute nach Australien zu folgen, um nur wenige Tage später vom Beginn der Feindseligkeiten überrascht zu werden. Nach Rücksprache mit seiner Besatzung, die überwiegend aus Chinesen bestand, mit Ausnahme der Offiziere, entschloss sich Grams, nach Chile zu fliehen (Bade, 2009, S. 159–160). Sie entschieden sich, die Auckland-Inseln anzusteuern, um Brennstoff zu laden, da sie nicht genügend Kohlevorräte hatten, um ihr neues Ziel zu erreichen. Dort entgingen sie der Entdeckung durch den neuseeländischen Leichten Kreuzer HMNZS Leander, indem sie sich zwei Monate lang in einem der Arme des Carnley-Hafens versteckten. Auf den Auckland-Inseln wurde das Schiff umgebaut, um auch als Segelschiff zu funktionieren. Sie fällten 250 Tonnen Bäume (Metrosideros umbellata) für den Kessel und sammelten außerdem eine große Menge an Muscheln und Vögel (Bade, 2009, S. 162–163). Dank dieser Anpassungen und der Nachschubversorgung gelang es ihnen am 11. November 1940 Ancud im Süden Chiles zu erreichen. Monate später überquerten sie die Drake-Passage und erreichten am 3. Juni 1941 Mar del Plata, Argentinien. Am 23. Juli fuhren sie mit einer Ladung Wolfram und Molybdän in Richtung des von Deutschland besetzten Frankreichs ab. Doch 36 Stunden später, kurz bevor sie vom HMS Newcastle gefangen genommen werden konnten, wurde die Erlangen von ihrer eigenen Besatzung nahe der Küste Uruguays versenkt.

Die Tätigkeiten der Erlangen auf den subantarktischen Inseln blieben den Alliierten nicht verborgen. Die neuseeländischen Streitkräfte, die befürchteten, dass die Auckland-Inseln von deutschen Schiffen genutzt werden könnten, führten im Dezember 1940 die „Cape Operation“ ein, die aus der kontinuierlichen Patrouille ihrer subantarktischen Inseln während des gesamten Konflikts bestand. Bei einer der ersten Suchaktionen wurde ein deutscher Hammer gefunden, den die Besatzung der Erlangen in den kürzlich abgeholzten Wäldern vergessen hatte. Daraufhin wurde beschlossen, zwei Stationen auf dieser Insel und eine weitere auf der Campbell-Insel zu errichten. Die Briten wiederum hatten bereits den Verdacht, dass Deutsche auf den subantarktischen Inseln anwesend sein könnten, und weniger als zwei Monate nach Kriegsausbruch entsandten sie das Langstrecken-U-Boot HMS Olympus, um die Gewässer um die Crozet- und Prinz-Edward-Inseln zu patrouillieren. Ihre Landungstrupps führten Erkundungspatrouillen auf den Inseln durch, konnten jedoch keine Spuren deutscher Präsenz finden (Kosack, 1967, S. 214).

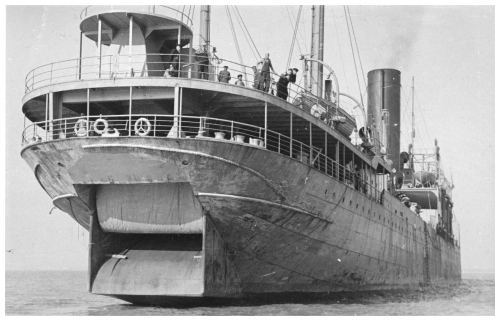

Der erste Kaperfahrer, der in die antarktischen Gewässer eindrang, war die Atlantis (Abb. 1), unter dem Kommando von Kapitän Bernhard Rogge, der sich durch seine Fähigkeit auszeichnete, das Schiff zu tarnen und nach Ende des Krieges Konteradmiral der Bundesmarine wurde. Die Atlantis war einer der bekanntesten Hilfskreuzer, sodass der Film Under ten flags (Regie: Duilio Coletti, 1960) über ihre Kaperfahrt gedreht wurde. Am 29. April 1940, während die Atlantis sich im Südatlantik unter der Tarnidentität des japanischen Schiffes Kasi Maru befand, erhielt sie den Befehl, Kurs auf Kapstadt zu nehmen, wo sie nach der ersten Versenkung eines fremden Schiffes mit dem Minenlegen begann. Nach einem Treffen mit dem Kaperfahrer Pinguin setzte sie ihre Reise in Richtung der Kerguelen-Inseln fort, um Wasser zu laden und die Maschinen zu überprüfen. Ein Zusammenstoß mit einem Felsen verursachte jedoch ein erhebliches Leck, durch das große Mengen Wasser eindrangen. Aus diesem Grund war der Kapitän gezwungen, mehr als einen Monat in den Kerguelen zu bleiben, um die Schäden zu reparieren. Dort, nahe dem Hafen von Couvreaux in der Gazelle-Bucht, feierten sie Weihnachten und bestatteten den Matrosen Bernhard Herrmann, der bei einem Unfall ums Leben gekommen war - sein Grab gilt als das südlichste eines deutschen Kämpfers und wurde entsprechend dokumentiert (Brennecke, 1991, S. 185). Eine interessante fotografische Dokumentation dieser Tätigkeiten auf den Kerguelen-Inseln findet sich im Buch „Die Kriegsfahrt des Hilfskreuzers Atlantis“ (Mohr, 1944). Am 10. Januar 1941, nachdem die Wassertanks wieder aufgefüllt worden waren, stach das Schiff erneut in See und nahm Kurs auf die Seychellen. Monate später kehrte die Atlantis in die antarktischen Gewässer zurück, jedoch ohne Opfer zu fordern, wohl aber bei ihren späteren Aktivitäten im Pazifik. Auf dem Rückweg nach Deutschland durchquerte sie erneut die subantarktischen Gewässer, als sie die Drake-Passage passierte. Allerdings wurde sie vor Erreichen des Ziels versenkt, erreichte jedoch den damals ungeschlagenen Rekord für Seefahrt mit 622 Tagen auf See.

Abb. 1Die 150 mm Kanonen der Atlantis (Bibliothek für Zeitgeschichte – Württembergische Landesbibliothek).

Unterdessen patrouillierte der britische Leichte Kreuzer HMS Neptune im Oktober 1940 um die Marion-Insel und Prinz-Edward-Inseln. Am 11. dieses Monats wurden die Inseln vom Meer aus gründlich inspiziert, jedoch fanden sich keine Hinweise auf die Anwesenheit deutscher Schiffe (Headland, 1989, S. 303). Bei der Untersuchung der unwirtlichen Crozet-Inseln hielten die Briten es für unwahrscheinlich, dass die Deutschen diese für irgendwelche Zwecke nutzen würden. Spätere Aussagen freigelassener Gefangener, die auf den Hilfskreuzern gewesen waren, belehrten sie jedoch eines Besseren. In Bezug auf die Kerguelen-Inseln führte die HMS Neptune eine gründliche Durchsuchung durch, jedoch wurden auch mit ihrem Wasserflugzeug keine Hinweise auf die deutschen Schiffe gefunden.

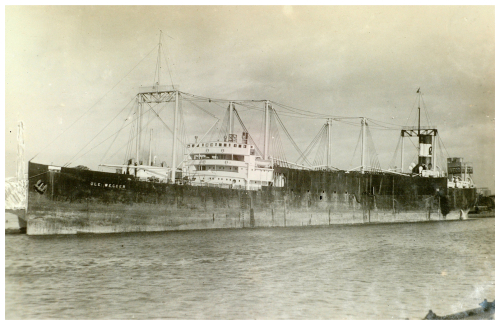

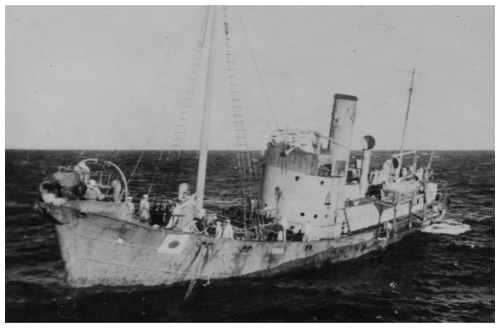

Zu dieser Zeit betrat der größte Räuber des antarktischen Kriegs, der deutsche Kaperfahrer Pinguin, die Bühne. Vor dem Auslaufen am 22. Juni 1940 erhielt sein Kapitän, Ernst Felix Krüder, den Befehl, sich in die Antarktis zu begeben, um Walfänger-Schiffe abzufangen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, war das Schiff speziell ausgerüstet und die Besatzung entsprechend ausgestattet. Erst vor der Äquatorüberquerung teilte Krüder der Besatzung mit, dass er aus diesem Grund dem Schiff den Namen „Pinguin“ gegeben hat (Freivogel, 2003, S. 81). Ende 1940 untersuchte die Pinguin (Abb. 2) die Kerguelen-Inseln und die Crozet-Inseln und tauschte Grüße mit der Atlantis aus. Von dort aus steuerte sie die antarktische Küste des König-Edward-Landes an. Am 17. Dezember entdeckte die Besatzung mit Freude die ersten Eisberge und die darauf treibenden Pinguine. Weniger als 24 Stunden später erhielt das Schiff eine Nachricht aus Berlin, in der es hieß, dass die anglo-norwegischen Walfänger seit November in Nähe der Südgeorgischen Inseln operierten. Krüder erhielt den Befehl, sich mit dem im Südatlantik befindenden deutschen Schlachtschiff Admiral Scheer in Verbindung zu setzen, um einen gemeinsamen Angriff zu koordinieren. Er entschied jedoch, alleine anzugreifen, um die Erfolgsaussichten eines Überraschungsangriffs zu erhöhen. Er lenkte sein Schiff in den Südosten, entlang der Küste des antarktischen Gebietes, das von Norwegen beansprucht wurde. Mit Hilfe des Radiogoniometers versuchten sie, feindliche Schiffe durch das Abhören ihrer Übertragungen zu orten, und am Heiligabend begannen die unverschlüsselten Gespräche der Walfänger schwach hörbar zu werden (Duffy, 2001, S. 117). Am folgenden Tag führte das Wasserflugzeug des Schiffs, ein Heinkel-114, einen dreistündigen Erkundungsflug durch, ohne ein Schiff zu entdecken, und musste wegen eines Defekts eine Notlandung durchführen. In den Übertragungen wurden zwei Walfangflotten erwähnt: eine bestehend aus dem Pelagos und eine weitere aus dem Ole Wegger (Abb. 3), wobei jede Walkocherei sieben Walfangboote mitführte. Am 3. Januar hörten die Deutschen Funksprüche, in denen sich die Norweger darüber beschwerten, dass das Tankschiff bereits zwei Wochen verspätet war, was die Pelagos (12 083 Bruttoregistertonne – BRT) mit wenig Treibstoff und die Ole Wegger (12 201 BRT) mit vollen Walfett-Tanks zurückließ, ohne weitere Wale verarbeiten zu können.

Die Norweger beschlossen, die beiden Schiffe zusammenzuführen, damit die Ole Wegger die Pelagos mit Treibstoff versorgen und einen Teil ihrer Fettladung umladen konnte. Dies sollte die Rückreise vorbereiten, nachdem das amerikanische Betreiberunternehmen mitgeteilt hatte, dass sich die Ankunft des Tankers um zwei weitere Wochen verzögern würde. Drei Tage später erfuhren die Deutschen von einem dritten norwegischen Walfänger: dem Nachschubschiff Thorshammer, das sich 400 Meilen südwestlich der Ole Wegger befand. Gleichzeitig sollte die Ole Wegger von dem norwegischen Tankschiff (ehemaliger Walfänger) Solglimt (Abb. 4) besucht werden, das aus New York kam und ebenfalls die anderen Walfänger anlaufen sollte, um das gesammelte Walfett aufzunehmen. Erst zu spät wurde deutlich, dass dieser Tanker nicht nur Vorräte für die Walfänger transportierte, sondern auch zwei 105-Millimeter-Kanonen, die an Bord der Schiffe installiert werden sollten. Umgeben von Eisbergen und starken Schneestürmen entschied Krüder sein Schiff, das mit einer Eisschicht bedeckt war, in die eisfreien Kanäle im Norden zu bringen, um nicht eingeschlossen zu werden. Als sie eine Nachricht abhörten, in der die Solglimt (12 246 BRT) mit der Ole Wegger die Betankung und Sammlung des Walfetts koordinierte, erkannte Krüder den perfekten Moment für einen Angriff, da diese Aufgabe beide Schiffe bewegungsunfähig machte. In der nebligen Nacht des 13. Januar 1941, verborgen durch Schneefall, näherte sich die Pinguin den norwegischen Schiffen. Um Mitternacht übermittelte der Kaperfahrer mit der Signallampe eine Nachricht, die den Gebrauch des Radios untersagte. Mit vier kleineren Booten setzen die Deutschen ihre Mannschaften auf den norwegischen Schiffen ab. Diese gingen ohne Widerstand an Deck und übernahmen die Kontrolle, da der Kapitän der Ole Wegger erkannte, dass Widerstand zwecklos war und seine Männer zur Kapitulation aufforderte – eine Entscheidung, die auch seine Offiziere unterstützten (Brennecke, 1953, S. 232–235). Die Deutschen brachten ein Walfangboot nach dem anderen in ihre Gewalt, wobei nur wenige der Falle entkommen konnten. Eines davon war die Pol VII, die eine Nachricht an die Ole Wegger sendete und einen angeblichen Defekt vortäuschte: ein Kabel, mit dem sie einen Wal schleppten, habe sich in der Schraube verfangen, weshalb sie abgeschleppt werden müsste. Dies war die perfekte Ausrede, um einen weiteren Walfänger, die Thorarinn, anzulocken, die sich in der Nähe befand. Als dieser sich der Kjellstrøm näherte, informierten die Besatzungen ihn über das, was sie gesehen hatten, und beide Besatzungen beschlossen, schnellstmöglich zu fliehen. Ein weiterer Walfänger, der entkommen konnte, war die Globe VIII, die zwei Wale schleppte. Um die Walfänger zu überzeugen, zurückzukehren, versuchte Krüder erfolglos, sie zu täuschen, indem er versicherte, dass das Deutsche Reich für all ihre Wale bezahlen würde. Er entschied sich daraufhin, weder zu schießen noch die Verfolgung aufzunehmen, da eine solche Aktion seine wertvolle Beute gefährden könnte. Diese Entscheidung hatte jedoch nachteilige Folgen für die deutschen Pläne, da die entkommenen Walfänger die Thorshammer informierten. Dessen Kapitän alarmierte die Briten, die schnell die Jagd auf die Pinguin organisierten. Der deutsche Kaperfahrer wandte sich unterdessen nach Süden, um den Walfänger Pelagos aufzuspüren, der gerade Wale fing, wobei fünf Walfangboote an seinen Seiten festgemacht waren. Um Mitternacht, mit ausgeschaltetem Licht, kam die Pinguin hinter einem Eisberg hervor und überraschte die Pelagos völlig und ließ ihr keine Zeit zur Reaktion. Durch gefälschte Funknachrichten gelang es dem deutschen Schiff, die Walfangboote zur Fabrik zurück zu locken und alle von ihnen gefangen zu nehmen.

Die Aktion endete mit der Erbeutung von zwei Walfängern, einem Tankschiff, elf Walfangbooten (von 249 bis 361 BRT), 20 500 t wertvollem Walöl, 10 300 t Heizöl (Schmalenbach, 1977, S. 97) und 574 Gefangenen. Paradoxerweise fand die Erfassung der norwegischen Walfangflotte vor der Küste des Königin-Maud-Landes (59° S und 2° 30′ W) statt, genau in der antarktischen Region, die sowohl von Norwegen als auch von Deutschland beansprucht werden sollte. Nachdem sie die norwegischen Schiffe übernommen hatten, pumpte die Besatzung der Pinguin den Treibstoff des norwegischen Tankers Solglimt rasch auf die Ole Wegger und Pelagos um, es wurden auch Lebensmittel der norwegischen Schiffe von der Pinguin übernommen (Abb. 5). Die Pelagos, die wenigstens wie ein Walkocherei aussah, wurde nach Bordeaux, Frankreich, überführt. Die übrigen Schiffe mussten dem Kaperfahrer bis zu einem Nachschubpunkt im Südatlantik namens „Andalusien“ folgen, wo sie Treibstoff luden und anschließend nach Bordeaux weiterfuhren, um in U-Boote umgerüstet zu werden. Die großen Schiffe erreichten die französische Atlantikküste, sowie acht Fangboote, die als Minensucher und U-Bootjäger eingesetzt wurden: Pol VIII, Pol X, Torlyn, Star XIV, Star XX, Star XXI, Star XXII und Star XXIII. Zwei, Star XIX und Star XXIV, wurden von englischen Streitkräften gestellt und versenken sich selbst. Das verbleibende Fangboot, Pol IX, wurde bewaffnet und in ein Hilfsschiff der Pinguin und danach des Hilfskreuzer Komet mit dem Namen Adjutant umgewandelt, das Minenräumarbeiten im Hafen von Wellington, Neuseeland, durchführte (Abb. 6). Die Pinguin fuhr nach Süden und die Besatzung sah die Festeisgrenze des Königin-Maud-Landes (Brennecke, 1953, S. 240). Danach steuerte sie die Kerguelen-Inseln an, wo das Schiff auf die Steuer- und Backbordseite gekippt wurde und Taucher die Unterwasserverkrustungen entfernten. Auch wurde die Gelegenheit genutzt, die Motoren, die Schraube, das Ruder und die Zinkelektroden zu überprüfen. Nach einem Aufenthalt von dreizehn Tagen auf den Inseln reiste die Pinguin zusammen mit der Adjutant in die Arabische See.

Abb. 6Hilfsschiff Adjutant, vorher Fangboot Pol IX, als japanisches Walfangboot getarnt (Bibliothek für Zeitgeschichte – Württembergische Landesbibliothek).

Angesichts der Katastrophe, die die Pinguin verursacht hatte, reagierten die Briten mit einer Politik der verbrannten Erde auf der Deception-Insel. Im März 1941 beschoss die Besatzung des britischen Kreuzers HMS Queen of Bermuda die Ölfässer und setzte sie in Brand, gemeinsam mit dem Kohlenlager und zerstörte das Kraftwerk sowie die Rohrleitungen der Kessel mit Sprengstoff (Kosack, 1967, S. 214).

Die Komet wurde der nächste Kaperfahrer, der die antarktischen Gewässer durchquerte, nachdem sie das Nordkap 1940 passiert hatte und im Pazifik sowie im Indischen Ozean operierte. Die Nordost-Passage von Nordkap zur Beringstraße war vom Konteradmiral Eyssen, dem Kapitän der Komet, beschlossen, da sein Schiff speziell für die Polarfahrt vorbereitet war und die Operation streng geheim durchgeführt werden konnte. Die bemerkenswerte, für ein Schiff dieser Typ, und heute nur wenig bekannte Arktisfahrt begann am 8. August 1940 und dauerte 23 Tage. Sie wurde durch die sowjetischen Eisbrecher Malygin, Lenin und Stalin unterstützt, die im Rahmen des Molotow-Ribbentrop-Pakts operierten (Ruthe, 1943, S. 6). Während der Operation im Pazifik im Januar 1941 befahl Berlin Eyssen, sich in den Indischen Ozean zu begeben. Er entschied sich, dies über das Rossmeer in der Antarktis zu tun, da dies der am wenigsten überwachte Pass zwischen beiden Ozeanen war. Am 12. Februar tauchten die ersten Eisberge auf und am Mittag sichteten sie die Scott-Insel, die genutzt wurde, um die Messinstrumente zu kalibrieren. Von dort aus setzten sie ihren westlichen Kurs entlang der antarktischen Küste fort. Der einzige Funkverkehr, den sie hören konnten, kam offenbar von einer der Antarktisstationen von Admiral Byrd (Brennecke, 1958, S. 226). Am 22. Februar trafen sie auf japanische Walfänger und die Nisshin Maru, die sie fragten, ob sie britische oder norwegische Walfänger gesehen oder gehört hätten (Eyssen, 1960, S. 133–134). Sie verneinten dies und schenkten ihnen aus Freundschaft Lebensmittel. Eine Woche lang patrouillierten sie weiter entlang der antarktischen Küste nach Westen, bis sie Anfang März zu den Kerguelen-Inseln aufbrachen.

Am 5. März passierten sie die Heard-Insel und erreichten am Nachmittag des folgenden Tages die Kerguelen. Dort ankerten sie in Port Couvreux. Eine Gruppe als Norweger verkleidete Matrosen wurde an Land geschickt (Brennecke, 1958, S. 227). Dort besuchten sie die verlassene französische Robbenstation namens Jeanne d'Arc. Während sie auf die anderen Schiffe warteten, sammelte die Besatzung verschiedene Materialien von den französischen Einrichtungen, die an Bord nützlich sein könnten. Sie versorgten die Komet zudem mit Trinkwasser aus einem kleinen Wasserfall, der sich südwestlich von Bassin de la Gazelle befindet, jagten Kaninchen und sammelten Kerguelenkohl, der nur dort wächst und zur Vermeidung von Skorbut wichtig ist. Schließlich trafen sie am Morgen des 12. März die Pinguin, die sich mit Süßwasser versorgte, und das Versorgungsfrachtschiff Alstertor, die Munition und Post an die Komet überbrachte, während Kapitän Eyssen Getränke und Lebensmittel geschenkt bekam (Eyssen, 1960, S. 141). Nachdem das Treffen beendet war, fuhr die Komet am 14. März in Richtung des östlichen Indischen Ozeans und Pazifik. Am 18. März verließen die Alstertor und am 25. März die Pinguin und die Adjutant die Ankerstelle. Ein halbes Jahr später entsandten die Australier den Schweren Kreuzer HMAS Australia zur Insel mit der Mission, mithilfe ihres Flugzeugs feindliche Schiffe zu erkennen. Im November 1941 erreichte der Kreuzer die Insel und führte Minenoperationen in ihren Häfen durch (Admiralty Secretariat, 1942), wobei diese Minen jahrzehntelang an Ort und Stelle verblieben.

Das Schicksal der Pinguin, sollte in der Nähe der Seychellen am 8. Mai 1941 sein Ende finden, als eine Salve des Schweren Kreuzers HMS Cornwall die an Bord befindlichen Minen traf: 402 Besatzungmitglieder und 225 Gefangene waren an Bord und nur 60 Besatzungmitglieder und 22 Gefangene überlebten. Ungefähr zwei Monate später, am 1. Juli, verließ die Besatzung der Adjutant das Schiff, das sich bereits in einem sehr schlechten Zustand befand, und es wurde von der Artillerie der Komet versenkt. Letztere kehrte Ende November nach 516 Reisetagen nach Hamburg zurück.

Die Orion, der langsamste der deutschen Hilfskreuzer, führte ebenfalls eine Reise in der Nähe der Antarktis durch, ohne einen Sieg zu erringen: am 21. Mai 1940 passierte sie das Kap Hoorn in Richtung des Pazifischen Ozeans und operierte auch südlich von Australien und Neuseeland (Weyher und Ehrlich, 1953).

Motiviert durch den Erfolg der Pinguin, entschied sich das deutsche Marinekommando, ein weiteres Schiff in die Antarktis zu entsenden. Anfang 1942 überquerte die Thor den Atlantik von Nord nach Süd und vermied dabei Inseln und andere Schiffe mit der Mission, Walfänger an den antarktischen Küsten zu kapern. Bei den Südgeorgischen Inseln tauchten die ersten Eisberge auf, und das Erkundungsflugzeug begann systematisch zu operieren, während die Thor weiter nach Süden fuhr und am 25. Februar 1942 den antarktischen Polarkreis überschritt, ohne ein einziges Schiff zu sichten. Die Thor begann intensiv mit der Nutzung des Radiogoniometers, um die Signale der Walfänger zu orten, und drang in das Weddellmeer vor bis zum Königin-Maud-Land (Freivogel, 2003, S. 120). Auch das Wasserflugzeug Arado Ar-196 A1 wurde zur Erkundung in lebensgefährlichen Flügen eingesetzt (Brennecke, 1991, S. 448). Doch die Alliierten hatten beschlossen, die Aktivitäten der Walfänger in der Region auszusetzen, um eine weitere Katastrophe zu verhindern. Nach einem Monat erfolgloser Suche entschied der Kommandant der Thor, Kapitän zur See Günther Gumprich, sein Glück am Kap der Guten Hoffnung zu versuchen.

Aufgrund der Entfernung dieser Einsatzgebiete erwogen die Deutschen die Möglichkeit, Stützpunkte auf südatlantischen Inseln einzurichten. Daher wurde beschlossen, den Kaperfahrer Stier unter dem Kommando von Kapitän Gerlach zur britischen Gonçalo Álvares/Gough-Insel im Südatlantik zu entsenden. Im August 1942 stoppte das Schiff nördlich der Insel, die Motoren wurden repariert, traf sich mit dem Tanker Charlotte Schliemann, um Treibstoff zu übernehmen und führte Erkundungen durch, um ein Gefangenenlager für die Besatzungen der gekaperten Schiffen einzurichten – ein Plan, der aufgegeben wurde. Die Insel wurde schon am 17. September 1940 vom britischen Kreuzer HMS Hawkins besucht, der auf der Suche nach deutschen Schiffen und Stützpunkten war. Nach diesem Aufenthalt steuerte die Stier einen Punkt zwischen der Mündung des Río de la Plata und Kapstadt an, um alliierte Handelsschiffe aufzubringen.

Der letzte Hilfskreuzer, der die antarktischen Gewässer durchquerte, war die Michel – und sie war die letzte, die versenkt wurde. Mitte April 1942 befand sie sich im Südatlantik, wo sie dem deutschen Tanker Charlotte Schliemann einen Meteorologen und zwei Funker sowie eine große Menge an Lebensmitteln, Funkgeräten und Waffen übergab (Anonym, 1946, S. 403). Der Plan sah vor, auf den Kerguelen-Inseln eine Wetterstation zu errichten (Headland, 1989, S. 305), da der antarktische Kontinent eine zentrale Rolle für das Klima der Südhalbkugel spielt. Vor der Ankunft auf den Inseln wurden die Befehle jedoch widerrufen, was das Schiff möglicherweise davor bewahrte, mit australischen Minen zu kollidieren, die in den Ankerplätzen der Insel verlegt worden waren. Ein halbes Jahr später, am 18. Oktober 1942, befand sich die Michel zwischen dem Indischen und dem Atlantischen Ozean, als sie den Befehl erhielt, sich in die Antarktis zu begeben. Ihre Mission: Walfänger zu fangen oder zu versenken und ein Kommando auf den Südgeorgischen Inseln zu landen, um britische Einrichtungen zu zerstören und Walfangschiffe zu erfassen (Dechow, 1962, S. 145). Der Kapitän des Schiffes, Helmuth von Ruckteschell, widersprach jedoch den Befehlen bezüglich der Inseln und erreichte deren Streichung. Dennoch fuhren sie weiter nach Süden und sahen am 24. Oktober die ersten Eisberge. Zwei Tage später erreichten sie den südlichsten Punkt bei 3° W und steuerten anschließend den Indischen Ozean an. Mit dieser letzten Reise endeten die deutschen Kriegshandlungen in den antarktischen Gewässern.

Obwohl die antarktischen Operationen der deutschen Hilfskreuzer im Jahr 1942 endeten, hatten sie erhebliche Auswirkungen auf die Antarktis. Im Südsommer 1943/1944 dienten sie dem Vereinigten Königreich als Vorwand für die Durchführung der Operation Tabarin (Dudeney und Walton, 2012), einer geheimen militärischen Operation, die zwischen 1944 und 1946 dauerhafte Stationen in der Antarktis errichtete (Fuchs, 1982, S. 21–55) insbesondere an Orten, die Argentinien in den Jahren 1942 und 1943 mit dem gleichen Ziel erkundet hatte. Auf diese Weise versuchte das Britische Empire, die Gebietsansprüche Argentiniens und – in geringerem Maße – Chiles abzuschwächen, da sie sich mit denen Großbritanniens überschnitten. Die größte Bedrohung für London stellte Argentinien dar, insbesondere aufgrund seiner seit 1904 ununterbrochenen Präsenz in der Antarktis mit dem meteorologischen und geomagnetischen Observatorium auf den Südlichen Orkneyinseln und seiner Absicht, weitere Stationen zu errichten.

Um Konflikte mit Argentinien zu vermeiden, dessen Weizen- und Fleischexporte für die alliierte Kriegsanstrengung wichtig waren, nutzten die Briten die angebliche deutsche Präsenz in der Antarktis als Vorwand für eigene Operationen. Es wurden falsche Berichte über eine deutsche Präsenz in der Region verbreitet, um die Errichtung von Stationen zu rechtfertigen. Obwohl unklassifizierte britische Dokumente und moderne Historiker dies widerlegen (Haddelsey und Carrol, 2014, S. 28), wird das Narrativ einer deutschen Bedrohung als Grund für die Operation Tabarin bis heute wiederholt.

Diese Operation führte zu einer erheblichen Erweiterung britischer Stationen in der Antarktis, gefolgt von einer verstärkten argentinischen und chilenischen Präsenz in der Region nach dem Krieg. Das Jahrzehnt zwischen 1947 und 1956 war eine Zeit von bewaffneten Vorfällen und Machtdemonstrationen zwischen den beteiligten Nationen (Fontana, 2014). Glücklicherweise endete diese Periode von Konflikten und Rivalitäten schließlich mit dem Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957/1958 und der Unterzeichnung des Antarktis-Vertrags im Jahr 1959.

Die Tätigkeiten deutscher Schiffe in der Antarktis während des Zweiten Weltkriegs sind ein oft vergessener Abschnitt in der Geschichte des Kontinents. Auch wenn es sich um die einzigen kriegerischen Handlungen in der antarktischen Geschichte handelte, hatten sie Konsequenzen für die antarktische Präsenz anderer Nationen. Diese Aktionen verdeutlichen die strategische Bedeutung der antarktischen und subantarktischen Schifffahrtsrouten, insbesondere in einem Kontext, in dem die Kontrolle über die Suez- und Panama Kanäle fehlte (Abb. 7).

Das Fehlen vergleichbarer Konflikte seit der Unterzeichnung des Antarktis-Vertrags unterstreicht die Wirksamkeit dieses Abkommens zur Wahrung des Friedens auf dem Kontinent. Es bleibt zu hoffen, dass der Antarktis-Vertrag weiterhin Frieden in der Region sichert und dass die beschriebenen Ereignisse als isoliertes Kapitel in der Geschichte der Antarktis in Erinnerung bleiben.

Bei dem vorliegenden Artikel handelt es sich um eine geschichtswissenschaftliche Studie, bei der weder Softwarecode verwendet noch entwickelt wurde. Dementsprechend stehen weder Softwarecode noch zugehörige Metadaten zur Verfügung, da diese Anforderung aufgrund der Natur der Untersuchung nicht zutreffend ist.

Diese Untersuchung stützt sich auf die Analyse historischer Dokumente sowie auf die im Beitrag zitierte Fachliteratur. Da es sich um eine geschichtswissenschaftliche Studie handelt, liegen keine Forschungsdaten oder Metadaten im Sinne naturwissenschaftlicher Publikationen vor.

Die Autor:innen erklären, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Anmerkung des Verlags: Copernicus Publications bleibt in Bezug auf gerichtliche Ansprüche in veröffentlichten Karten, institutionellen Zugehörigkeiten oder anderen geographischen Begrifflichkeiten neutral. Obwohl Copernicus Publications alle Anstrengungen unternimmt, geeignete Ortsnamen zu finden und im Manuskript anzupassen, liegt die letztendliche Verantwortung bei den Autor:innen.

Ich danke Katharina Wegener für ihre Hilfe bei der Übersetzung.

Dieser Artikel wurde von Cornelia Lüdecke redaktionell betreut und durch Diedrich Fritzsche und Volker Strecke begutachtet.

Anonym: “German Raiders in the Antarctic during the War”, Polar Record, 4, 402–403, https://doi.org/10.1017/S0032247400042601, July 1946.

Admiralty Secretariat: ADM 1/12148 “Kerguelen Island. General Review of Mines Laid by HMAS Australia”, United Kingdom National Archives, 1942.

Bade, J. N.: Erlangen – Flucht aus Neuseeland: Die abenteuerliche Fahrt eines Lloyddampfers von Neuseeland nach Chile über Auckland-Inseln beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, edited by: Denzel, M., Jahrbuch von europäische Seegeschichte, 9, 159–82, ISBN 978-3-447-06164-3, 2009.

Brekke, A.: Norway in the Antarctic, Ministry of Foreign Affairs, Oslo, 1993.

Brennecke, J.: Die deutschen Hilfskreuzer im Zweiten Weltkrieg, Koehlers Verlag, Herford, ISBN 9783782205191, 1991.

Brennecke, J.: Das grosse Abenteuer: Deutsche Hilfskreuzer 1939–45, Verlagsgesellschaft Biberach an der Riss, München, 1958.

Brennecke, J.: Gespensterkreuzer HK 33: Hilfskreuzer „Pinguin“ auf Kaperfahrt, Verlagsgesellschaft Biberach an der Riss, München, 1953.

Brunk, K.: Kartographische Arbeiten und deutsche Namengebung in Neuschwabenland, Antarktis, Institut für Angewandte Geodäsie, Frankfurt am Main, ISSN 0071-9196, 1986.

Dechow, F. L.: Geisterschiff 28: Hilfskreuzer Michel auf den Meeren der Welt, Ernst Gerdes Verlag, Preetz, 1962.

Duffy, J. P.: Hitler's Secret Pirate Fleet: The Deadliest Ship of World War II, Praeger Publishers, Westport, ISBN 9780803266520, 2001.

Dudeney, J. R. und Walton, D. W. H.: From Scotia to “Operation Tabarin”, developing British policy for Antarctica, Polar Record, 48, 342–360, https://doi.org/10.1017/S0032247411000520, 2012.

Eyssen, R.: Kriegstagebuch „Komet“, Koehlers Verlagsgesellschaft, Herford, 1960.

Fontana, P.: La Pugna Antártica: el conflicto por el sexto continente (1939–1959), Guazuvirá Ediciones, Buenos Aires, ISBN 9789873359705, 2014.

Haddelsey, S. und Carroll, A.: Operation Tabarin: Britain's Secret Wartime Expedition to Antarctica, The History Press, Gloucestershire, ISBN 9780752493565, 2014.

Freivogel, Z.: Deutsche Hilfskreuzer des Zweiten Weltkrieges: Kaperfahrer auf den Weltmeeren, Stuttgart, Motorbuch, ISBN 3613022885, 2003.

Fuchs, V.: Of Ice and Men: The story of the British Antarctic Survey, Oswestry, Anthony Nelson, ISBN 9780904614060, 1982.

Headland, R. K.: Chronological list of Antarctic expeditions and historical events, Cambridge University Press, Cambridge, ISBN 9780521309035, 1989.

Herrmann, E.: Deutsche Forscher im Südpolarmeer, Safari Verlag, Berlin, 1941.

Kosack, H. P.: Die Polarforschung: Ein Datenbuch über die Natur-, Kultur-, Wirtschaftsverhältnisse und die Erforschungsgeschichte der Polarregionen, Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1967.

Lüdecke, C.: In geheimer Mission zur Antarktis: Die dritte Deutsche Antarktisexpedition 1938/39 und der Plan einer territorialen Festsetzung zur Sicherung des Walfangs, Deutsches Schifffahrtsarchiv, 26, 75–100, 2003.

Lüdecke, C.: Deutsche in der Antarktis: Expeditionen und Forschungen vom Kaiserreich bis heute, Ch. Links Verlag, Berlin, ISBN 9783861538257, 2015.

Mohr, U.: Die Kriegsfahrt des Hilfskreuzers Atlantis. Bilddokumente einer Kreuzerfaht in vier Ozeanen, Verlag Die Heimbücherei John Jahr, Berlin, 1944.

NARA (National Archives and Records Administration): History and Current Status of Claims in Antarctica, US Antarctic Projects Officer – Records Relating to Antarctic Claims 1929–1957, Records of the Office of the Secretary of Defence: RG 330, NARA/USA, MD, March 1948.

Ritscher, A.: Deutsche Antarktische Expedition 1938/39, Koehler & Amelang, Leipzig, 1942.

Ruthe, K.: Die Fahrt des Hilfskreuzers Komet durch die Nordostpassage, Polarforschung, 13, 5–7, 1943.

Sarholz, W.: Schon 1934 erste Deutsche Walfang AG in Wesermünde gegründet, Niederdeutsches Heimatblatt, 520, Seite 1–2, 1993.

Schmalenbach, P.: Die deutschen Hilfskreuzer 1895–1945, Stalling, Oldenburg, ISBN 9783797918772, 1977.

Stunz, H. R.: Walfisch, Wissenschaft, Wettbewerb – Die deutschen Ansprüche auf Teile der Antarktis. Die „Neuschwabenland“ Expedition von 1938/39 im Kontext, Grin Verlag, München, ISBN 9783640239726, 2008.

Weyher, K. und Ehrlich, H. J.: Vagabunden auf See: Die Kriegsfahrt des Hilfskreuzers Orion 1940/41, Katzmann, Tübingen, 1953.

Winterhoff, E.: Walfang in der Antarktis, Stalling Verlag, Oldenburg, ISBN 9783797918499, 1974.

Zuerl, W.: Schwimmende Flughäfen. „Westfalen“, „Schwabenland“, „Ostmark“, Die drei Flugstützschiffe des deutschen Atlantikluftverkehrs, Deutsche Flughäfen, 4, 1936.